Hai semua! Buat kalian yang suka sama kajian Tionghoa di Indonesia, monggo dicicipi tulisan saya yang beberapa waktu lalu dimasukin di sebuah jurnal mahasiswa, #Keren ya? Pemulung punya komputer dan bisa nulis sejarah! Abisnya jadi pemulung gaptek dan kere ga asik, di kecengin terus sama temen-temen sesama pemulung, hehe.

Jadi-jadi. . . tulisan ini mungkin anggap aja sebagai persembahan buat kalian dan terutama mas Dwicipta yang menyempatkan diri menemui saya yang masih kroco, #maklum, mas-mas satu ini sudah berkaliber nasional, cerpennya aja dapat anugerah dari koran Kempes #eh KOMPAS, hahaha, jadi sekali lagi terimakasih buat diskusinya yang selalu asyik, entah dia sekarang dimana, semoga secepat e rabi, biar ga munyeng aja keliling-keliling Jawa. hahaha, cekidot!

Pengantar

Setelah Jepang bertekuk lutut kepada sekutu yang menjadi pemenang pada laga

Perang Dunia II. Indonesia sebagai

bangsa yang terjajah mulai bangkit untuk menjalani babak baru menjadi sebuah

entitas politik yang berdaulat dan berusaha sejajar dengan negara-negara

manapun di dunia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal revolusi

nasional bangsa Indonesia yang ditandai dengan dicetuskannya Proklamasi

Kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta. (Kahin, 1990: 11) Bertolak dari proklamasi

kemerdekaan tersebut, di berbagai daerah hampir bersamaan muncul

gerakan-gerakan pendaulatan dimana targetnya tak lebih dari sisa-sisa pendukung

tatanan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang yang tercipta belakangan (Cribb,

1990: 7). Aksi “pembersihan” secara sepihak yang terjadi di daerah tidak hanya

menyapu kalangan atas saja –dimana sebelumnya raja-raja tradisional, para

bangsawan kecil dan kelompok birokrat memiliki pengaruh di masa-masa sebelum

kemerdekaan–, tetapi juga menimpa kalangan bawah, terutama orang-orang Indo dan

Tionghoa. Tindakan tersebut dapat terjadi karena respon dari masyarakat

bumiputra yang menganggap orang Tionghoa memiliki “hubungan” dengan Belanda –meskipun

di Medan gerakan protes untuk meminta perlindungan kepada sekutu baru muncul

setelah aksi kekerasan terjadi. Di Surabaya sendiri perlawanan terhadap

pandangan buruk tersebut ditunjukkan oleh komunitas Tionghoa di kota itu dengan

turut aktif dalam perjuangan melawan Belanda. Akan tetapi kekerasan tetap merupakan

fenomena tersendiri pada masa-masa awal revolusi Indonesia.

Tibanya

sekutu guna mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia ternyata menimbulkan

tantangan-tantangan serius yang pertama terhadap revolusi. Inggris yang menjadi

penanggung jawab pendaratan sekutu di wilayah Asia Tenggara ternyata tidak

sendiri, mereka diboncengi oleh NICA (Netherlands

Indies Civil Administration). Diawali dari pendaratan pertama di bulan

September 1945, pasukan sekutu (Inggris dan NICA) berhasil masuk ke Jakarta

untuk melepaskan kaum internir-an Jepang. Keadaan ini seringkali memicu bentrokan

senjata dengan badan perjuangan setempat. Revolusi Nasional yang dimulai dari Jakarta

rupanya merembet hingga ke kota-kota besar lainnya di Jawa dan Sumatra,

kembalinya penguasa lama menjadi ancaman laten terhadap kemajuan-kemajuan yang

telah dicapai oleh pihak Republik.

Masa

Bersiap, begitulah pemuda-pemuda revolusioner menyebutnya sangat terasa pengaruhnya

di Surabaya. Pada akhir Oktober 1945, sekitar enam ribu prajurit sekutu yang

terdiri dari serdadu Inggris, Gurkha, dan anggota NICA mendarat di kota ini.

Kehadiran mereka membuat keadaan semakin tegang dan tak menentu. Seperti di

Jakarta, alih-alih membebaskan tawanan perang, pihak Belanda rupanya juga

mempersenjatai para tawanan dan mempengaruhi etnis Tionghoa di kota ini untuk

memihak mereka guna membangun kembali kekuasaannya (Roeslan Abdulgani, 1973:

23). Strategi ini rupanya berhasil, dimana beberapa penduduk Tionghoa Surabaya berdinas

dalam pasukan atau menjadi mata-mata Belanda. Keberpihakan ini nyatanya tidak

hanya dilakukan etnis Tionghoa saja, banyak juga diantaranya orang-orang

bumiputra (K’tut Tantri, 2006: 215-216). Menggadaikan kesetiaan bukanlah jalan

yang patut ditempuh, akan tetapi kemiskinan yang membelit akibat kekacauan dari

negara yang “mungkin” tidak terselamatkan menjadi satu-satunya pilihan rasional.

Hal ini tentu saja menuai reaksi bagi penduduk Tionghoa yang pro-Republik,

hingga berujung bentrokan yang menewaskan seorang Tionghoa yang mendukung

kemerdekaan. Arek-arek Surabaya yang

tergabung dalam BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan Barisan Pemuda Tionghoa segera

mengambil sikap. Mereka bersama-sama menyusun daftar hitam orang-orang Tionghoa

yang bekerja sebagai mata-mata musuh (Andjarwati Noordjanah, 2010: 111). Aksi pembersihan

yang dilakukan menimbulkan ketakutan bagi penduduk Tionghoa yang tinggal di

kota.

Keresahan

mulai memuncak ketika Surabaya diguncang pertempuran hebat pada tanggal 10

November 1945. Sebagian besar penduduk kota baik penduduk lokal maupun Tionghoa

mengungsi ke wilayah selatan. Sedangkan mereka yang lebih memilih untuk tetap

tinggal berada di dalam lindungan Panitia Keamanan Rakyat (PKR). Penggerak

lembaga multietnis ini dipimpin oleh seorang pribumi walau kekuatan penggerak

sebenarnya dalam organisasi ini adalah Tionghoa yang bernama Oei Chiao Liong.

PKR merupakan suatu bentuk kerjasama antara penduduk Tionghoa dan penduduk

bumiputra non politik yang berusaha menjaga keamanan dan mengurus kepentingan

warga Tionghoa dan Indonesia yang tidak ikut mengungsi. Selain itu terdapat

lembaga sosial non politik lain seperti Palang Merah Tionghoa yang bertugas

memberikan pelayanan kesehatan kepada warga Surabaya dari berbagai etnis

(Somers Heidhues, 1991: 167).

Untuk

mengantisipasi bocornya informasi ke pihak musuh, para pemuda kembali melakukan

pembersihan terhadap mata-mata Belanda. Dalam sebuah penggalan cerita pendek

yang ditulis Idrus dengan judul Surabaya,

perasaan takut tergambar jelas di benak rakyat Surabaya terhadap para

pengkhianat Republik:

"Rakyat cukup berani

menghadapi meriam-meriam musuh…. namun betapa takut mereka terhadap mata-mata

musuh. Pemandangan yang mengerikan itu menghembus bagaikan badai di atas

kota-kota dan di dalam hati kaum lelaki, meratakan segala sesuatu di jalannya –

baik keberanian maupun kerasionalan. Setiap orang curiga terhadap semua orang

lainnya, dan untuk membebaskan diri dari siksaan pemandangan ini mereka saling

membunuh" (Reid, 1996: 89).

Ketakutan

berujung pada kecurigaan tersebut terbukti nyata. Seorang Tionghoa menjadi korban

ketika operasi pembersihan dilakukan, dirinya dianggap sebagai mata-mata Belanda.

Barang-barangnya disita kemudian orangnya dibakar hidup-hidup di Alun-alun

Sidoarjo. Dugaan bahwa NICA menandai mata-matanya dengan tanda khusus, berkembang

menjadi sesuatu yang tidak dapat dinalar, dimana banyak orang dibunuh hanya

karena kebetulan pakaiannya mempunyai unsur-unsur warna bendera Belanda. Adakalanya

isu-isu negatif maupun teror yang terjadi sengaja ditiupkan oleh pihak Belanda

untuk memperkeruh keadaan. Taktik itu memang dilakukan agar sistem segregasi

dan kebencian antar ras tetap tertanam diantara kemajemukan masyarakat

Indonesia (Pramoedya Ananta Toer, 1998: 165). Terbunuhnya pengungsi yang

dicurigai mata-mata Belanda membawa akibat yang buruk terhadap nama baik

pemerintah dan pejuang Indonesia di Surabaya. Pihak BPRI (Barisan Pemberontak

Republik Indonesia) sendiri segera mengambil tindakan dengan mengumumkan bahwa

serangan terhadap warga asing tidak dibenarkan dan harus dihentikan.

(Andjarwati Noordjanah, 2010: 131).

Ketika

tersiarnya berita tentang proklamasi, banyak rakyat Indonesia yang tinggal di

luar Jawa tidak mempercayainya. Di Sumatera Utara, faktor hubungan sosial

multi-etnis dan suasana ketidakharmonisan yang terbentuk pada masa-masa

sebelumnya, membuat informasi kemerdekaan menjadi simpang siur. Hanya dalam

beberapa minggu, isu tersebut berkembang menjadi suatu kecurigaan antar lapisan

sosial dan konflik yang bersifat vertikal dan horizontal (Reid, 1996: 111). Sikap

berbeda ditunjukkan oleh penduduk Tionghoa Medan, dimana kemerdekaan tidak

mendapat tanggapan serius dari dalam komunitas ini. Mereka lebih memilih diam

dan menunggu hingga semuanya menjadi jelas. Pedagang-pedagang Tionghoa yang

memiliki kios di pasar maupun di Pecinan memilih tutup sebagai langkah

antisipasi dari tindak kriminal.

Kebenaran

tentang kemerdekaan Indonesia mulai menguat ketika Mr. Teuku Mohammad Hasan tiba

di Medan dengan membawa “oleh-oleh” dari Jakarta. Ia tidak gegabah, dialog dengan

Shu Sangi Kai yang dipimpin Dr. T.

Mansjoer hal pertama yang harus dilakukan, mengingat masih kuatnya otoritas

yang dimiliki keenam kesultanan di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara

tersebut menyampaikan pesan untuk secepatnya menyampaikan kabar kemerdekaan

untuk rakyat Medan dan segera membentuk pemerintahan daerah, akan tetapi dialog

tersebut tidak menemukan titik temu. Hal ini terjadi karena pada dasarnya

mayoritas bangsawan Melayu menginginkan kembalinya pemerintahan Belanda di

wilayah ini. T.M. Hasan mulai mendapatkan angin segar ketika dukungan penuh datang

dari BKPI (Barisan Kebaktian Pemuda Indonesia) dan organ-organ perjuangan

lainnya (Nasrul Hamdani, 2013: 145-146).

Pada

tanggal 6 Oktober ketakutan akan semakin meruncingnya sentimen antar lapisan

sosial menjadi nyata. Pada saat penobatan Sultan Otteman menjadi Sultan Deli yang

baru, di depan istana berkibar bendera Merah-Putih-Biru disamping bendera

Kesultanan Deli. Sore harinya aksi tandingan dilakukan oleh pemuda dengan

mengibarkan bendera Merah-Putih, dimana pembacaan kembali teks proklamasi

dilakukan oleh T.M. Hasan –Gubernur Sumatera Utara yang ditunjuk oleh pemerintah

pusat (Reid, 1987: 271). Pasukan Belanda dan Sekutu sebenarnya telah bercokol

di Sumatera Utara sejak bulan Oktober 1945, tapi mereka tidak dapat berbuat banyak

karena kekurangan personil. Sekarang tampak jelas siapa yang menjadi Republiken dan siapa yang memihak Belanda.

Keadaan semakin memanas pada saat pihak NC (National Control) yang dipimpin

Xarim M.S. mulai menghembuskan “momentum” bagi sebuah pertukaran rezim dan

perimbangan kekuasaan. Agitasi inilah yang kemudian menyulut semangat rakyat hingga

menjadi sebuah revolusi sosial di Medan.

Pada

masa-masa awal dimulainya revolusi sosial, penduduk Tionghoa banyak mengalami

gangguan dengan alasan politik maupun ekonomi. Kelompok-kelompok ini secara

teratur merampoki toko-toko dan gudang-gudang milik Tionghoa sekaligus menyita

barang-barang yang menurut kabar sengaja ditimbun (van Langenberg, 1990: 139).

Perampokan yang berkedok “perjuangan” tersebut membuat Tjamboek Berdoeri (Kwee Thiam Tjing) angkat bicara. Lewat

tulisannya ia menuturkan bahwa:

“Djamino

dan Djoliteng gespuis (bajingan),

marika itoe di zaman revolutie mendjadi pemboenoeh, toekang perkosa, toekang

bakar roemah pendoedoek jang tida berdosa, toekang sembeleh korban-korbannja

jang majit-majitnja kamoedian ditoewangin benzene boeat dibakar!....., Jang

golongan Djamino dan Djoliteng dari bangsa apa djoega seringkali bikin moemet (pusing) kepala dari

pemimpin-pemimpinnja, ini bisa dimengerti” (Tjamboek Berdoeri, 2004: 292-293).

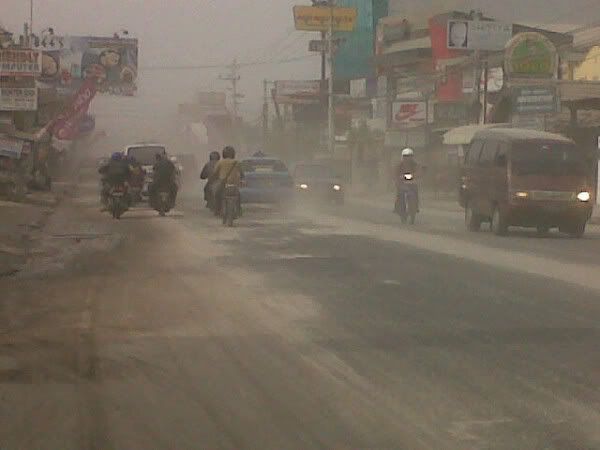

Demonstrasi Orang Tionghoa di Medan

(www.budayationghoa.net)

Terbatasnya

peran negara dalam mengontrol barisan-barisan ini disebabkan posisi Republik saat

itu sedang kacau sehingga koordinasi antara pusat dan daerah tidak berlangsung

semestinya. Sedangkan pemerintah daerah tidak memiliki otoritas yang kuat atas

kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok pejuang. Pada intinya gangguan

atas etnis Tionghoa di Medan merupakan kelanjutan dari aksi “pembersihan” atas

golongan aristokrat yang ambruk dihempas kemarahan massa. Meski tidak ada

alasan yang tepat untuk memusuhi Tionghoa, akan tetapi perbedaan identitas,

orientasi dan yang paling mendasar adalah kuatnya peran mereka di bidang

ekonomi, maka jadilah mereka sebagai musuh bersama (Nasrul Hamdani, 2013: 160).

Lahirnya

Pao An Tui: Berawal dari Suatu

Kepedulian

Aksi

penjarahan yang terjadi seiring meningkatnya konflik antara Indonesia-Belanda

ternyata terus berlangsung dan merembet ke arah pembantaian (Ricklefs, 2008:

459-464). Di beberapa wilayah, peristiwa yang menimpa warga Tionghoa menjadi

pemandangan sehari-hari meskipun beberapa dari mereka mendukung kemerdekaan

Republik Indonesia. Pihak Republik berusaha mencari pembenaran terhadap apa

yang terjadi. Menurut mereka, tindakan tersebut terjadi karena keterlibatan

beberapa orang Tionghoa yang berdinas dalam pemerintahan Belanda. Untuk

mencegah tindak kekerasan terulang kembali, pihak Republik meminta Belanda

untuk berhenti menyerang dan mempergunakan orang Tionghoa untuk tujuan mereka,

akan tetapi protes ini tidak digubris.

Situasi

bertambah parah ketika Belanda melakukan “aksi polisional”-nya yang pertama,

untuk menghambat gerak maju Belanda pihak Republik melaksanakan strategi bumi

hangus. Ini dimaksudkan agar aset-aset yang ditinggalkan pejuang dan rakyat

tidak dimanfaatkan oleh personil Belanda. Tak pelak, orang Tionghoa-lah yang

paling dirugikan dalam strategi ini sebab tempat-tempat yang menjadi target

pembumihangusan sebagian besar milik mereka. Melihat situasi yang kacau

disertai aksi-aksi kekerasan, hal tersebut rupanya mengundang perhatian

pemerintah Cina untuk mencarikan solusi atas apa yang terjadi. Konsul Jenderal

Tiongkok Tsiang Chia-tung mengeluarkan intruksi:

Kepada

orang-orang Tionghoa yang berdiam di daerah Republik agar mereka menolak

apabila dipindahkan keluar batas kota dan apabila menghadapi bahaya, mereka harus

berkumpul bersama di bangunan sekolah atau perkumpulan dan mengibarkan bendera

Tiongkok bersama bendera palang merah (Benny G. Setiono, 2008: 629).

Sebagai jawaban atas seruan

tersebut unit-unit sukarela segera dibentuk di distrik-distrik Tionghoa di berbagai

kota besar, akan tetapi usaha ini tidak banyak membawa hasil.

Akibat

terjadinya kekacauan yang telah menimbulkan banyak penderitaan kepada etnis

Tionghoa sebagai ekses aksi militer Belanda, timbul pemikiran sejumlah tokoh

peranakan Tionghoa di Jakarta untuk mencari jalan agar kejadian serupa tidak

terulang kembali. Perkumpulan Chung Hua

Tsung Hui (CHTH) Jakarta memiliki inisiatif untuk

mengadakan konferensi yang terdiri dari perwakilan-perwakilan CHTH seluruh

Indonesia. Konferensi Tionghoa ini rencananya akan

diadakan di Gedung Sing Ming Hui Jakarta

selama tiga hari, mulai dari tanggal 24-26 Agustus 1947. Setelah melalui

persidangan yang panjang akhirnya tercetuslah beberapa keputusan:

1.

Pembentukan Pao An Tui (Badan Pelindung Keamanan Tionghoa)

2.

Mendirikan suatu badan penyiaran resmi

3.

Menyebarluaskan hasil keputusan ke dalam dan

luar negeri

4.

Koordinasi untuk menolong korban-korban yang

akan dibentuk di setiap daerah (Sulardi, 1994: 62-63).

Tanggal 29 Agustus 1947

merupakan hari dimana Pao An Tui disahkan

berdasarkan keputusan rapat perwakilan Tionghoa Indonesia yang tergabung ke

dalam Chung Hua Tsung Hui Lien Ho Pan She

Tsu (Badan Koordinasi CHTH Indonesia) –salah satu anggotanya ialah Kwee Kek

Beng--, dan Jakarta dipilih

sebagai kantor komite pusat. Keberadaan Pao

An Tui –setelahnya akan digunakan kata PAT– tergantung pada berlakunya masa

darurat perang yang berarti sewaktu-waktu organisasi ini dapat dibubarkan.

Beberapa

hari sebelumnya Konsul Jenderal Tiongkok, Tsiang Chia Tung lewat siaran radio Batavia

memberitahukan bahwa orang-orang Tionghoa yang berada di wilayah pendudukan

Belanda diberi kebebasan untuk mendirikan badan keamanan sendiri. Srdangkan penduduk

Tionghoa yang tinggal di dalam wilayah republik jika dirasa perlu diperbolehkan

membentuk badan keamanan serupa. Himbauan tersebut ditolak mentah-mentah oleh

pemerintah RI karena mereka yakin keselamatan etnis Tionghoa di wilayahnya

terjamin dan tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa (A.H. Nasution, 1977:

35). Selain itu masyarakat Tionghoa yang ada di daerah republik juga menyadari

jika mereka membentuk badan keamanan sendiri, maka posisi mereka sangat tidak

diuntungkan karena dapat menimbulkan salah paham dengan pihak pejuang.

Kemunculan

PAT pada masa revolusi merupakan sesuatu yang istimewa dimana organisasi ini

mendapat izin dari Belanda, seperti tertuang pada Keputusan Peraturan Penguasa Militer No. 516 yang ditandatangani

oleh Jenderal S.H. Spoor. Ini berarti orang Tionghoa diberi keleluasaan dan di-“anak

emas”-kan karena sebagian besar dari mereka mendukung dan terlibat dalam

kebijakan yang diterapkan Belanda. Hal ini sebuah kewajaran mengingat pada masa

ini Belanda lebih berfokus pada pemulihan keamanan dan perekonomian Indonesia

yang telah lama terkoyak akibat perang. Organisasi kepolisian Tionghoa ini mendapat

tugas dan wewenang untuk melindungi jiwa dan harta milik orang Tionghoa, mereka

akan ikut campur dalam tugas militer apabila dibutuhkan, dan keanggotaannya terbatas

pada orang Tionghoa saja, dan kadang-kadang mempunyai anggota orang Indonesia

(Somers Heidhues, 1991: 172). Lewat tugas dan wewenang yang diperoleh

organisasi ini terlihat jelas bahwa sejak awal Pemerintah Militer Belanda ikut

campur tangan. Selain melihat seberapa besar dukungan dan afiliasi komunitas

Tionghoa terhadap Belanda, secara tidak langsung tugas mereka lebih diringankan

karena keselamatan hidup orang Tionghoa beserta aset-asetnya sudah terwakilkan

lewat PAT. Selain itu, lembaga ini juga dapat dijadikan pasukan cadangan jika sewaktu-waktu

dibutuhkan.

Dari

Kontroversi Menjadi Aksi

Setelah

disahkan oleh komite, dengan cepat PAT bermunculan di daerah-daerah kekuasaan

Belanda yang menjadi pusat konsentrasi komunitas Tionghoa. Kemunculan

organisasi semi militer ini lebih banyak terdapat di Jawa dan Sumatera saja, meliputi

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk Pulau Jawa, sedangkan di Sumatera

mereka terdapat di daerah Sumatera Timur dan Sumatera Barat (Sulardi, 1994:

66-67). Jakarta dipilih menjadi kantor pusat PAT dari seluruh Indonesia, karena

disini merupakan pusat pemerintahan sekaligus menjadi pusat kegiatan utama yang

mengurusi segala bentuk administrasi lembaga ini.

Surabaya

dalam beberapa hal menjadi kota yang “berbeda” pada masa awal kemerdekaan. Sejak

semula penduduk Tionghoa ini terpecah ke dalam dua arus yang berbeda.

Orang-orang seperti Tjoa Sik Len, Siauw Giok Tjan dan Tan Po Goan lebih memilih

untuk condong ke Republik, sedangkan yang lain menjadi pro-Belanda. Setelah

proklamasi, peran nyata diberikan oleh mereka-mereka yang pro-Republik dengan

cara membantu segenap tenaga perjuangan pemuda Surabaya. Akan tetapi disaat

kacau tersebut, seringkali orang Tionghoa mendapat perlakuan diskriminasi dan

kekerasan dalam banyak hal. Perlahan namun pasti, orang-orang Tionghoa yang

pro-kemerdekaan mulai kehilangan pengaruhnya di kota besar itu, sedangkan etnis

Tionghoa yang dekat dengan Belanda mulai bangkit seiring dilaksanakannya Agresi

Militer Belanda pertama.

Setelah

kembali dari rapat umum CHTH seluruh Indonesia. Dua kubu yang saling berbeda pandangan

ini melakukan rapat internal. Mayoritas organisasi komunitas Tionghoa Surabaya

mendapatkan suara bulat terhadap orang-orang pro-Republik. Atas desakan AM

(Abdi Masyarakat) mereka melakukan pemboikotan atas pembentukan Pao An Tui (Andjarwati Noordjanah, 2010:

113). Seruan penolakan juga muncul dari Tjamboek

Berdoeri (Kwee Thiam Tjing) terhadap ide bangsanya sendiri, yang secara

getir menyatakan bahwa:

“Sebagimana

pembatja tahoe, Pao An Tui dilahirken

di atas toempoekan poeing dan majit-majit sebagi soembangan decoratie dari

fihaknya pendoedoek Tionghoa boat bikin lengkep Djamino dan Djoliteng

Indonesier poenja pertoendjoekan lelakoen di panggoeng doenia”

.

dan pandangannya tentang rencana

pembentukan PAT Malang:

“Di

Malang sendiri, niatan diriken Pao An Tui

mendjadi serabi tida, koetjoer poen boekan. Satoe hal jang biasa bagi siapa

jang kenal Malang poenja pendodoek Tionghoa” (Tjamboek Berdoeri, 2004: 300).

Sebuah

organisasi PAT segera dibentuk di Surabaya pada akhir 1947. Perekrutan yang

dilakukan diambil dari pemuda-pemuda Tionghoa yang berusia 18-25 tahun.

Masuknya mereka menjadi anggota dikarenakan faktor yang beragam, ada yang

mendaftar karena sakit hati dan ingin balas dendam karena sebelumnya keluarga

mereka menjadi korban. Ada pula yang hanya ingin mengejar prestise atau sekedar

mencari nafkah. Tugas utama mereka adalah menjaga pusat-pusat ekonomi,

melindungi tempat tinggal dan tempat pengungsian orang-orang Tionghoa dari

serangan “ekstrimis” Indonesia (Tjamboek Berdoeri, 2004: 299-300), juga

mengadakan patroli kota dan mengamankan daerah-daerah perbatasan.

Sebagai

organisasi paramiliter, ketika bertugas tentunya mereka menggunakan seragam

warna abu-abu layaknya tentara dan memiliki simbol khusus bergambar

pedang/golok yang bersilang di bagian tengah dengan rantai yang melingkar di

sepanjang garis luar dan tulisan PAT dalam huruf Tiongkok dan Latin. Badge ini biasa digunakan di lengan

sebelah kiri. Sekilas seragam yang mereka gunakan mirip seragam KNIL, yang

membedakan hanya lencananya (Sulardi, 1994: 85). Akan tetapi oleh orang luar

terlihat bahwa PAT merupakan bagian dari personil Belanda. Selama bertugas

hanya sebagian kecil dari mereka yang membawa pistol sisanya hanya membawa

pemukul. Pemerintah militer Belanda tidak mengizinkan hal itu karena mereka

takut jika PAT diberi persenjataan lengkap ada kemungkinan mereka akan membelot

dan memihak pejuang Indonesia. Pada awalnya organisasi semi militer ini hanya

mendapatkan tugas sepele, namun tidak jarang mereka mendapat tugas layaknya

anggota militer sesungguhnya. Di medan pertempuran, pasukan ini jelas-jelas

berada di pihak Belanda sehingga tak jarang mereka terlibat dalam bentrokan

langsung melawan gerilyawan-gerilyawan Indonesia.

Anggota Pao An Tui Perempuan

(www.budayationghoa.net)

Diawali

dari serangan-serangan terhadap komunitas Tionghoa di Medan yang intensitasnya

terus meningkat. Akumulasi kekerasan yang terjadi tersebut tak dapat terbendung

lagi hingga menimbulkan demonstrasi masyarakat Tionghoa Medan pada akhir tahun

1947. Sebelum demonstrasi terjadi mereka bahkan telah mengirimkan surat kepada

pemerintah Belanda yang pada intinya meminta perlindungan dari kekejaman

gerombolan laskar dan mendesak untuk membentuk badan kepolisian Tionghoa

seperti di Jawa (Nasrul Hamdani, 2013: 162-166). Hal ini tentu saja medapatkan

respon buruk dari pemerintah lokal Medan dimana Gubernur Sumatera Utara merasa

dilecehkan karena orang Tionghoa terlalu membesar-besarkan apa yang terjadi dan

menginginkan sesuatu yang berlebihan. Permintaan akan dibentuknya badan

perlindungan khusus bagi orang Tionghoa sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya

pihak Inggris dan Republik di Medan sudah terlebih dahulu merestui terbentuknya

polisi keamanan Tionghoa yang biasa disebut CSC (Chinese Security Corps) pada tahun 1946. Secara struktur maupun

tugas CSC tidak jauh berbeda dengan PAT bentukan Belanda, sehingga bukanlah

suatu halangan ketika CHTH merekrut kembali anggota tersebut ke dalam PAT

karena dalam waktu singkat jumlah personil dalam badan tersebut mencapai 800

hingga 1000 orang (van Langenberg, 1990: 140). Fakta menarik diungkapkan oleh

Mary F. Somers Heidhues bahwa anggota Medan:

“Disinyalir

sebagai pasukan nasionalis Tiongkok yang tertangkap semasa perang Tiongkok-Jepang

dan oleh Jepang dibuang ke Sumatera. Setelah dibebaskan sekutu, sebagian

bergabung dengan PAT. Ini menjadi bukti bahwa hubungan pro-Kuomintang sangat

kuat pada satuan keamanan Medan” (Somers Heidhues, 1991: 173).

Tugas

PAT (Chineze Veiligheidcorpsen)

sebenarnya jelas bahwa mereka harus melakukan patroli dan penjagaan di pecinan,

pasar, sekolah hingga tempat pengungsian orang-orang Tionghoa sampai keadaan

normal. Ketika mereka di tempat pengungsian penduduk Tionghoa di perbatasan

garis demarkasi inilah mereka kerapkali bentrok dengan pasukan Republik yang

secara kebetulan juga menjadi area pengamanan para pejuang (Benny G. Setiono,

2008: 547). Tempat-tempat keramaian menjadi obyek vital yang perlu dijaga ketat

untuk mengantisipasi penyusup Republik. Taktik perang kota yang berfokus pada

penggeledahan rumah-rumah juga melibatkan PAT dalam aksinya. Tidak hanya rumah

pribumi, terkadang rumah orang Tionghoa juga menjadi target sweeping untuk memastikan tidak adanya

penyusup Republik. Perilaku mereka pun tidak berbeda dengan gerombolan

bersenjata yang mengaku Republiken.

Setiap aksinya badan semi-militer ini tak jarang melakukan tindakan kasar

seperti mengambil barang penduduk (Nasrul Hamdani, 2013: 172).

Sesekali

PAT kelihatan bertindak sebagai “polisi pribadi” dimana “menahan” kepala SBP

Cina atas desakan Wakil Konsul Cina karena dituduh membiarkan penempelan sebuah

surat kabar dinding yang menyerang Chiang Kai-shek. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

kesatuan paramiliter ini diberi perlengkapan tempur yang bisa dibilang lebih

lengkap dibanding PAT di Jawa. Selain senjata sisa dari Inggris mereka

diperkuat oleh senjata laras panjang, pistol revolver, artileri ringan hingga

jip patrol. Akhirnya timbul pertanyaan apakah PAT benar-benar melindungi semua

orang Tionghoa ataukah hanya pengusaha kaya yang tentunya merupakan penyumbang

utamanya selama organisasi itu dibiayai dengan dana masyarakat. seperti

dikemukakan diatas, ada petunjuk bahwa satuan ini hanya untuk melindungi

properti terutama sekali pabrik, kilang, gudang dan perkebunan dari sabotase

atau serangan pembumihangusan.

Masyarakat

Memilih Bersikap

Keberadaan

PAT pada awalnya disegani dan popular di kalangan Tionghoa. Lewat PAT-lah

orang-orang Tionghoa tidak lagi merasa terancam akan tindak kejahatan karena

ada saudara sebangsa yang dapat melindungi kehidupan mereka. Setiap orang akan

berjejal-jejalan di pinggir jalan untuk melihat parade dan tak segan memberikan

semangat bagi para “pahlawan” mereka. Semangat yang diberikan tidak hanya

berupa dukungan moril namun juga dalam bentuk pemberian dana. Akan tetapi

kepopuleran PAT semakin lama semakin meredup karena beberapa faktor. Besarnya

biaya yang ditanggung setiap kepala rumah tangga Tionghoa dinilai besar.

Keadaan yang serba sulit membuat mereka enggan untuk memberikan bantuan lagi

bagi keberlangsungan PAT. Selain itu dari tahun ke tahun keberadaan PAT semakin

bergeser dari tujuan semula. Sepak terjang PAT dirasa sudah melewati ambang

batas kemanusiaan sehingga tak jarang keberadaan mereka dibenci oleh berbagai

pihak. Kebrutalan yang dilakukan personil PAT ditakutkan bagi sebagian orang

Tionghoa akan berubah menjadi balas dendam di kemudian hari kelak (Sulardi,

1994: 91). Mereka mengecam keberadaan PAT karena lebih condong ke pihak Belanda

dan seringkali memusuhi penduduk bumiputra yang tentu saja semakin memperkeruh

hubungan Tionghoa dan Republiken. Dalam

cerpen Pao An Tui karya Dwicipta,

kita akan menemukan korelasi dalam pernyataan Sin Liong tentang sukarnya posisi

Tionghoa setelah adanya Barisan Keamanan Tionghoa:

”Kita memang serba

sulit. Orang-orang di Jakarta dan kota besar lain ramai-ramai membicarakan nasib

babah-babah kaya yang rumahnya terus

dijarah. Dan kita merelakan diri menjadi kacung Pao An Tui. Sementara mereka, babah-babah

kaya itu, yang menyandarkan nasib hartanya pada Pao An Tui tak pernah memikirkan nasib orang- orang miskin seperti

kita, walaupun kita loyal terhadap Republik. Menjengkelkan kalau dipikir-pikir”

(Dwicipta, 2005: 2).

Berbagai dukungan untuk

segera melakukan pembubaran PAT di seluruh Indonesia menjadi agenda serius di

kalangan Tionghoa agar keberadaan badan perlindungan ini tidak terus menerus

digunakan sebagai kepanjangan tangan Belanda. Di mata rakyat dan pemerintah

Indonesia sendiri sudah terpetakan secara jelas bagaimana PAT pada masa

revolusi secara sikap telah memihak “tamu lama”.

Anggota Pao An Tui sedang Latihan Baris-berbaris

(www.budayationghoa.net)

Keberadaan Pao An Tui

akhirnya ditentukan oleh kebijakan politik dimana kesepakatan dibentuknya Uni

Indonesia-Belanda disetujui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu

wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kantong pendudukan Belanda secara otomatis

menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat dan membentuk pemerintahan

sendiri. Perintah pertama yang keluar dari masing-masing pemerintah negara

bagian adalah dibubarkannya milisi-milisi atau badan semi-militer di wilayah

mereka. Tentu saja keberadaan PAT di Indonesia mendapat imbasnya, beberapa

daerah cabang PAT membubarkan diri pada akhir tahun 1949. Angka statistik resmi

mengenai PAT mencatat hingga dibubarkannya badan ini, sekitar 5000 orang

tercatat sebagai anggota – seberapa jauh angka tersebut dapat dipercaya, tidak

diketahui (Somers Heidhues, 1991: 174-175).

Kesimpulan

Keberadaan

Pao An Tui di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebuah keprihatinan orang

Tionghoa terhadap keberlangsungan hidup mereka di tanah perantauan. Tidak dapat

dipungkiri, orang Tionghoa kerap kali menjadi target sentimen beberapa golongan

yang tidak suka terhadap orang-orang Tionghoa. Alasan masyarakat sipil juga

tidak dapat dipersalahkan karena orang Tionghoa lebih diistimewakan oleh

Belanda pada masa penjajahan. Hal ini ditambah oleh sikap beberapa oknum

Tionghoa yang lebih pro-Belanda pada masa revolusi, meskipun ada juga sebagian

orang Tionghoa yang jelas-jelas mendukung perjuangan Republik. Akan tetapi

tetap saja kekerasan terhadap etnis satu ini berlanjut, hingga akhirnya

dilakukanlah pertemuan di Jakarta dimana salah satu poinnya mendukung

terbentuknya Pao An Tui atau barisan

keamanan Tionghoa.

Tujuan

utama dibentuknya PAT pada awalnya hanya untuk menjaga pemukiman orang Tionghoa

beserta aset-aset ekonominya dari sabotase, akan tetapi ternyata pemerintah

Belanda memiliki rencana lain. Dari awal sengaja pemerintah militer Belanda

ikut campur tangan dalam pembentukannya dan selanjutnya mereka memanfaatkan PAT

untuk berbagai kepentingan militer seperti ikut perang hingga melakukan aksi sweeping di rumah-rumah bumiputra maupun

Tionghoa untuk menghalau mata-mata Republik.

Organisasi

semi-militer ini pada awalnya diakui keberadaannya oleh orang Tionghoa, karena dengan

adanya PAT daerah mereka aman. Akan tetapi karena masalah dana dan sikap PAT

yang semakin hari semakin brutal, pengakuan itu mulai luntur disusul ketakutan

beberapa orang Tionghoa yang tidak ingin ini menjadi ajang balas dendam dan

alat bagi penguasa Belanda. PAT sendiri keberadaannya akhirnya berakhir ketika

diplomasi politik antara dua negara disetujui lewat perjanjian akan dibentuknya

negara Uni Indonesia-Belanda.

Daftar

Pustaka:

Buku:

Abdul

H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan

Indonesia. (Bandung: Angkasa, 1977).

Andjarwati

Noordjanah, Komunitas Tionghoa di

Surabaya, 1910-1946. (Yogyakarta: Ombak, 2010).

Benny

G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran

Politik. (Jakarta: ELKASA, 2008).

Cribb,

Robert B. Gejolak Revolusi di Jakarta

1945-1949: Pergolakan antara Otonomi dan Hegemoni. (Jakarta: Grafiti,

1990).

K’tut

Tantri, Revolusi di Nusa Damai.

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Nasrul

Hamdani, Komunitas Cina di Medan dalam

Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960. (Jakarta: LIPI Press, 2013).

Pramoedya

Ananta Toer, Hoakiau di Indonesia.

(Jakarta: Garba Budaya, 1998).

Reid,

Anthony J. S. Perjuangan Rakyat: Revolusi

dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera Timur. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

1987).

__________.

Revolusi Nasional Indonesia.

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

Ricklefs,

M. C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008.

(Jakarta: Serambi, 2008).

Roeslan

Abdulgani, Seratus Hari di Surabaya.

(Jakarta: Yayasan Idayu, 1973).

Tjamboek

Berdoeri, Indonesia dalem Api dan Bara.

(Jakarta: ELKASA, 2004).

Artikel

dalam Buku:

Heidhues,

Mary F. Somers. “Kewarganegaraan dan Identitas Etnis Cina dan Revolusi

Indonesia” dalam Jennifer Cushman dan Wang Gungwu (ed.), Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara. (Jakarta: Grafiti,

1991).

Kahin,

Audrey R. “Pendahuluan”, dalam Audrey R. Kahin (eds), Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan. (Jakarta: Grafiti, 1990).

Van

Langenberg, Michael. “Sumatera Timur: Mewadahi Bangsa Indonesia dalam Sebuah

Keresidenan di Sumatera”, dalam Audrey R. Kahin (eds), Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan. (Jakarta: Grafiti, 1990).

Skripsi:

Sulardi,

“Pao An Tui Jakarta 1947-1949”. Skripsi S-1, Fakultas Sastra, Universitas

Indonesia, 1994.

Internet:

http://cerpenkompas.wordpress.com/2005/11/27/pao-an-tui-1/

Kampung Klebengan, 17 Desember 2013, 12.52 pm.